이탈리아 모노크롬 회화의 대가 투리 시메티(88)의 한국 첫 개인전이 서울 통의동 리안갤러리에서 열린다.

15일 개막하는 이 전시는 ‘서양판 단색화’전이다. 물론 우리 ‘단색화’는 모노크롬이 뿌리다. 캔버스 전면을 하나의 색으로 구성한 투리 시메티의 작업은 지난 1960년대 유행했던 모노크롬의 경지를 보여준다.

우리 단색화가 한가지 색으로 또는 무한 반복으로 긋기나 칠하기를 했다면 투리 시메티의 단색화는 마술같은 신기함을 보여준다.

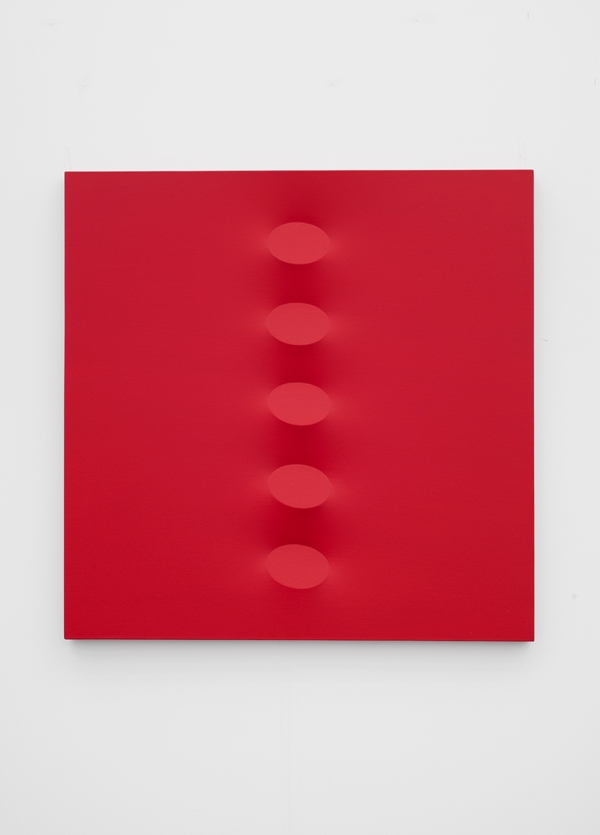

분명 평면의 단색 그림인데 입체성을 보인다. 그려진 흔적이 없는데 타원형의 무언가가 캔버스에 변형을 일으킨다. 평평했던 화면에 불룩한 존재감이 두드러진다.

빛의 방향에 따라 하나의 색은 그림자를 드리운채 다양한 변주를 시도한다. 부드럽게 흐르는 듯 하면서도 팽팽하게 당겨지는 굴곡에서는 긴장감마저 느껴진다. 알고보면 이중적이다. 입체성이 보이는 화면은 비밀은 뒤에 있다. 단색의 화면과 달리 뒤의 화면안에 타원형이 넣어졌는데 완벽하게 처리한 디테일이 감쪽같다.

작가는 “사각형을 그린 적도 있지만 결국 타원이 나 자신을 드러내는 데 가장 적합한 도형”이라고 말했다.

투리 시메티를 세계 미술시장에서 부상시킨 것도 ‘타원’때문이다. 지난 1960년 이후부터 그의 작업에 나타나는 그의 타원형의 형태는 작가의 트레이드 마크가 됐다.

이탈리아 시실리 알카모 출신으로 ‘그림 독학자’다. 로마에서 앙포르멜의 대가 알베르토 부리(1915~1995)와 교류하며, 미술을 배웠고 앙포르멜 꼴라주 작업을 시작으로 점차 자신만의 예술적 언어를 찾아나갔다.

지난 1960년대 유럽 전역에서 활발히 활동한 전위 예술 그룹 ‘Zero Avant-garde Group’ 의 일원으로 루치오 폰타나 (1899~1968), 피에로 만조니(1933~1963) 등과 함께 캔버스 화면에 대한 도전적 실험을 선보이며, 모노크롬 회화의 가능성을 열어제친 인물이다.

작품은 볼수록 신기하다. 만약 캔버스 화면 위에 타원이 있었다면 이렇게까지 주목되진 않았을 것이다. 보이지 않는 대상의 존재가 느껴질 때 혹은 감각된 존재의 부재를 깨달을 때 우리의 감각은 흔들리고 그것에 더욱 더 집중한다. 이렇듯 그의 작업은 사물을 비물질화 시킴으로 오히려 그 존재를 강하게 지각할 수 있게 한다.

보이지 않는 것을 보이게 하는 마술같은 작품은 투리 시메티가 지난 1950년대 말부터 이어온 모노크롬 회화의 힘이다. 밀라노 프라다(Prada) 재단, 투린 근현대 시민 갤러리, 볼자노 근현대 미술관, 밀라노 20세기 미술관, 덴마크 현대 미술관, 독릴 Schaufler 재단, 네덜란드 볼린덴 미술관 등에 소장되어 있다.

이번 전시에는 지난 2014년 이후 완성한 회화 11점, 조각 3점이 전시됐다. ‘깊은 침잠’을 하게 하는 우리 단색화와 달리 ‘시메티의 단색화’는 익숙한 고정관념을 산뜻하고 경쾌하게 깨고 있다.