외국에 나갔을 때 한국사람을 만나면 반갑지 않을 수 없다. 처음 만난 사이여도 마음이 쉽게 열린다. 동질감·친밀감을 느껴서다. 국가도 마찬가지이지 않을까. 비슷한 아픔을 겪었으면 아무래도 마음이 더 가게 마련이다.

독일은 분단국가였다. 우리가 남북으로 나눠져 있듯이 그리 멀지 않던 시기 독일은 동서로 갈라져 있었다.

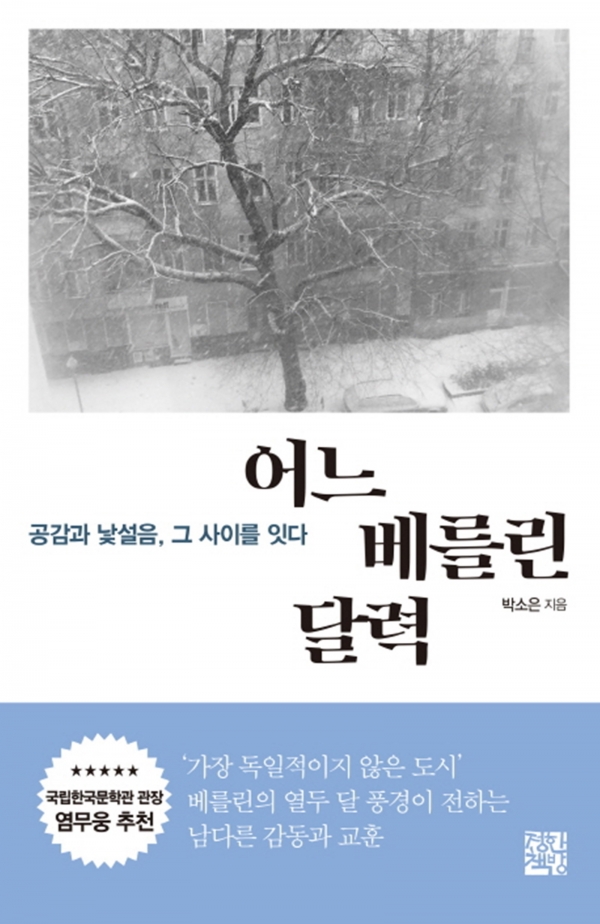

‘어느 베를린 달력’은 박소은씨가 베를린의 과거·현재·미래를 담담하게 풀어낸 책이다. “’개인주의적일 것’이라는 편견을 가질 수도 있는 베를린 이웃들은 실제로 배려심이 많고 소탈하다”고 강조한다.

박씨는 서울대 사학과를 나왔다. 뮌헨대학을 거쳐 마부르크대학으로 옮겨 사회학을 공부했다. 1976년 재독 한국 여성들의 인권과 정치 의식화를 위한 여성 문제를 주제로 한 세미나를 열었다.

‘재독 한국여성 모임’ 창립에 기여했으며, 2005년 6·15 유럽 지역 위원장으로 선출됐다. 2012년 고향으로 돌아가고자 반년간 서울생활을 했다. 하지만 실패하고 다시 독일로 갔다. 베를린으로 이사해 현재까지 살고 있다.

사계절로 단락을 분류했는데, 12월부터 시작한다. 2012년 크리스마스를 며칠 앞두고 서울 생활을 접고 다시금 이곳으로 돌아왔기에 이야기의 시작이 12월일 수 밖에 없다고 한다. 때로는 나른하게, 가끔은 서늘하게 기억을 촘촘히 엮어냈다.

“독일 통일 이후부터는 좌파당은 물론 여러 방향의 좌파 세력과 그에 동조하는 지지그룹들이 모두 연대하여 주최하는 자발적인 연례행사가 되었다 일종의 ‘좌파의 날’ 쯤 되는 셈이다. 좌파당 간부와 당원은 아침 이른 시간에 묘역으로 와서 화환 증정과 추도식을 올린다. 일반인과 각 단체들은 아침 10시부터 시작하는 행진을 끝내고 묘역에 도착하여 차례차례 헌화와 참배를 한다.”

“베를린은 프리즘을 통과하는 빛처럼 세련된 영롱함 보다, 마치 장난감이 귀하던 시절에 신기하기만 하던 만 화경 속의 모습과 닮았다. 대도시의 현기증 나는 속도전과는 반대로 오래된 벽시계의 늘어진 추 같은 느릿함과 골동품 냄새가 풋풋하게 나는 그런 시골스러움과 우아 함이 공존하는 도시이다. 도시 곳곳은 물론 중심가를 달려도 계속 보이는 것은 건물보다 공원과 녹지대가 더 아서 이게 무슨 대도시인가, 과연 독일의 수도인가 하는 착각을 일으킨다”

박씨는 “베를린은 겨울을 버티고 있는 커다란 고목 같다. 그 무겁고 느릿한 숨소리 사이사이로 온갖 새싹이 움트고 새들이 지저귀는 봄의 잔치 소리가 들린다. 나의 이 달력이 비록 오래된 흑백사진처럼 흐릿하더라도 천연색으로 복원하면 생동감 넘치는 베를린이 나타날 수 있기를 기대해본다”고 했다. 267쪽, 1만5000원, 정한책방